Die Diskussion um die GEZ-Gebühren — korrekt: den Rundfunkbeitrag — entzündet sich oft an Emotionen: Ärger über vermeintlich unnütze Sendungen, Frust über steigende Kosten und politische Entrüstung über die Finanzierung großer Sender. Doch hinter dem Schlagwort „GEZ“ verbirgt sich ein komplexes, historisch gewachsenes System, das weit mehr leistet, als viele vermuten. Vor allem im Bereich Bildung spielen öffentlich-rechtliche Medien eine zentrale Rolle: Sie schaffen Zugänge zu Wissen, unterstützen formale und informelle Bildung und tragen zur Medienkompetenz der Gesellschaft bei. In diesem Artikel möchte ich in unterhaltsamem, aber fundiertem Ton zeigen, warum die Beiträge nicht nur „Gebühren“ sind, sondern Investitionen in eine informierte, gebildete Öffentlichkeit.

Öffentlich-rechtliche Medien haben den gesetzlichen Bildungsauftrag. Das klingt bürokratisch, ist aber praktisch: Von Bildungsserien und Kindersendungen über Wissenschaftsdokus bis zu Journalistenausbildungen und Mediatheken — alle diese Angebote stehen vielen Menschen offen und funktionieren als öffentlich zugängliche Bildungsressourcen. Die Finanzierung über den Rundfunkbeitrag schafft Unabhängigkeit von einzelnen Werbekunden und Marktzwängen, erlaubt langfristige Projekte und sorgt dafür, dass auch Nischenwissen gepflegt wird. Bevor wir in die Tiefe gehen, lohnt sich ein Blick auf Geschichte und Struktur dieses Systems, um zu verstehen, warum die Gebühren nicht bei einer einzigen Sendung ankommen, sondern in ein weitverzweigtes Bildungsökosystem fließen.

Geschichte und Auftrag: Warum Bildung Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags ist

Die Idee öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten entstand im 20. Jahrhundert als Antwort auf die Frage, wie Informations- und Bildungsangebote jenseits von staatlicher Propaganda und reinem Marktinteresse gesichert werden können. In Deutschland sind ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie regionale Rundfunkanstalten durch Rundfunkverträge und das Grundgesetz in ihrer Unabhängigkeit geschützt. Ein Kernpunkt dieser Konstruktion ist der sogenannte Bildungs- und Informationsauftrag: Öffentlich-rechtliche Medien sollen zur Bildung der Allgemeinheit beitragen und die demokratische Willensbildung fördern.

Bildung ist dabei weit gefasst: Neben schulischen Inhalten geht es um Allgemeinbildung, Wissenschaftskommunikation, kulturelle Bildung, historisches Bewusstsein und Medienkompetenz. Öffentlich-rechtliche Sender bieten Lerninhalte für unterschiedliche Altersgruppen — von der frühkindlichen Förderung über schulbegleitende Angebote bis hin zur lebenslangen Weiterbildung für Erwachsene. Diese Verpflichtung sichert ein Mindestangebot an qualitativ hochwertigen Bildungsinhalten, das vom Markt allein nicht zuverlässig geliefert würde.

Die Finanzierung über den Rundfunkbeitrag (ehemals GEZ) ist Teil dieser Systemarchitektur. Das Gebührenmodell hat Vor- und Nachteile, die wir später diskutieren; zentral ist jedoch, dass ein stabiler, berechenbarer Finanzstrom es ermöglicht, Langzeitprojekte und nicht-kommerzielle Bildungsformate zu realisieren. Das ist ein struktureller Unterschied zu rein werbefinanzierten Sendern, die sich stärker an Einschaltquoten orientieren müssen.

Der rechtliche Rahmen und seine Bedeutung

Der rechtliche Aufsatz des öffentlich-rechtlichen Auftrags ist kein schmückendes Beiwerk. Er gibt vor, welche Aufgaben die Sender erfüllen sollen — darunter Information, Bildung, Kultur, Unterhaltung und Integration. Bildungsauftrag heißt konkret: Angebote zu schaffen, die Wissen vermitteln, Verständnis fördern und die Meinungsbildung unterstützen. Richterliche Entscheidungen und Rundfunkstaatsverträge präzisieren diese Aufgaben immer wieder. Das hat zur Folge, dass Bildung nicht nur ein Ziel, sondern auch Messlatte und Begründung für Ausgaben ist.

Dieser rechtliche Rahmen beeinflusst auch Programmplanung und Forschungsförderung. Öffentlich-rechtliche Anstalten sind verpflichtet, Minderheiten anzusprechen, regionale Vielfalt zu pflegen und Bildungsformate zu entwickeln, die sich nicht nach kurzfristigen Quoten richten. Gerade diese Vorgaben rechtfertigen aus Sicht der Anstalten die Gebühreneinziehung: Sie erlaubt es, ein breites, inklusives Bildungsangebot zu finanzieren.

Bildung konkret: Angebote, die wirken

Wenn man an Bildung im Fernsehen denkt, kommen vielen sofort Reihen wie „Wissen macht Ah!“ oder Dokumentationen über natürliche Phänomene in den Sinn. Doch das Spektrum ist viel größer und reicht von interaktiven Mediatheken über Schulfernsehen und Lehrerfortbildungen bis hin zu spezialisierten Wissenschaftsprogrammen. Diese Angebote wirken oft unterschwellig, aber nachhaltig: Sie ergänzen formale Bildung, bieten lebenslanges Lernen und schaffen niederschwellige Zugänge zu komplexen Themen.

Öffentlich-rechtliche Mediatheken sind ein Schlüssel. Sie archivieren Sendungen, stellen Lehrmaterial bereit und bieten Video-on-Demand für Kinderprogramme, Nachrichten und Lehrfilme. Schulen nutzen diese Mediatheken zunehmend als Unterrichtsressource. Außerdem kooperieren Sender mit Bildungsinstitutionen, Universitäten oder Museen, um Projekte zu realisieren, die ansonsten nicht finanzierbar wären.

Kinder- und Jugendformate verdienen besondere Erwähnung: Sie vermitteln grundlegende Bildungsinhalte, fördern Sprachkompetenz, soziales Lernen und kreatives Denken. Weil sie nicht primär auf Werbung setzen, sind sie auch weniger Kommerzialisierungs-gefährdet — ein wichtiger Aspekt für frühe Bildungsphasen.

Beispiele aus dem Programmalltag

Die Bandbreite reicht von kurzen Erklärvideos zu aktuellen wissenschaftlichen Debatten bis zu mehrteiligen Dokumentarserien, die komplexe historische oder soziale Fragestellungen beleuchten. Wissenschaftssendungen bringen Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit nahe; Kulturformate eröffnen Zugänge zu Literatur und Theater; und öffentlich-rechtliche Bildungsangebote für Erwachsene bieten oft Weiterbildungsinhalte, die in ähnlicher Form kommerziell nicht rentabel wären.

Viele dieser Formate sind so gestaltet, dass sie auch abseits des Fernsehens wirken: als Podcasts, Online-Kurse, Begleitmaterialien für Lehrkräfte oder als interaktive Apps. Der Rundfunkbeitrag ermöglicht solche Mehrkanal-Strategien, weil er die Mittel für digitale Infrastruktur und Personal bereitstellt.

Liste 1: Kernbereiche, in denen die Beiträge Bildung ermöglichen

Liste 1: Die folgenden Punkte zeigen strukturierte Bereiche, in denen der Rundfunkbeitrag Bildungsleistungen ermöglicht:

- Frühkindliche Bildung und Kindermedien (Sprachförderung, Wertevermittlung)

- Schulische Unterstützung (Unterrichtsfilme, Materialien für Lehrer)

- Wissenschaftskommunikation (Dokus, Wissenschaftssendungen, Podcasts)

- Lebenslanges Lernen (weiterbildende Formate, Kulturvermittlung)

- Medienkompetenz und politische Bildung (Erklärformate, Debatten)

- Regionale und kulturelle Bildung (lokale Geschichte, Dialekte, Integration)

- Zugänglichkeit und Inklusion (Untertitel, Gebärdensprache, barrierefreie Inhalte)

Jeder dieser Punkte wird durch konkrete Projekte gestützt, die oft in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. Die Breite der Angebote zeigt: Bildung ist kein Randthema, sondern durchdringt das Programm und die digitale Infrastruktur öffentlich-rechtlicher Medien.

Tabelle 1: Beispiele für bildungsrelevante Angebote

| # | Angebot | Zielgruppe | Typ |

|---|---|---|---|

| 1 | Kindersendungen (z. B. Wissensserien) | Kinder 3–10 Jahre | TV, Mediathek, Apps |

| 2 | Schulfernsehen und Unterrichtsmaterialien | Schüler und Lehrkräfte | Online-Plattformen, Video-Archive |

| 3 | Wissenschaftsdokumentationen | Allgemeine Öffentlichkeit | Dokus, Podcasts |

| 4 | Politische Bildung und Debattenformate | Erwachsene, Jugendliche | TV, Radio, Online |

| 5 | Medienkompetenzprogramme | Schulen, Senioren, Erwachsene | Workshops, Online-Lernmodule |

Diese Tabelle ist illustrativ und zeigt, wie breit das Bildungsspektrum ist. In der Praxis sind viele Programme eng mit Bildungspartnern vernetzt und werden auf mehreren Kanälen verbreitet.

Warum Gebühren statt Werbung? Ökonomisches Denken und gesellschaftlicher Nutzen

Manche argumentieren: Warum sollen alle zahlen, wenn nur wenige die Angebote nutzen? Warum nicht rein werbefinanzieren? Die ökonomische Antwort führt uns zu Public-Good-Argumenten: Bildung und Information sind Ressourcen mit positiver externer Wirkung. Gut informierte Bürgerinnen und Bürger tragen zu einer funktionierenden Demokratie bei; wissenschaftliche Popularisierung erhöht die Akzeptanz von Forschungsergebnissen; Medienkompetenz reduziert die Verwundbarkeit gegenüber Desinformation. Solche Effekte lassen sich nicht vollständig durch Marktmechanismen herstellen, weil der Markt oft nur profitable, massenwirksame Inhalte liefert.

Werbefinanzierung schafft Anreize zur Maximierung von Einschaltquoten und damit oft zur Vereinfachung von Inhalten, zur Sensationsorientierung oder zur Ausrichtung auf einkommensstarke Zielgruppen. Ein beitragsfinanziertes Modell dagegen erlaubt, auch Inhalte zu produzieren, die gesellschaftlich wertvoll, aber kommerziell weniger rentabel sind — etwa schwierige Wissenschaftsdokus, regionale Berichterstattung oder Programme für kleine Haushalte und Minderheiten.

Politische Bildung und die Stärkung der Demokratie sind besonders schwer zu kapitalisieren: Sie haben öffentlichen Wert, der über einzelne Zahlungen hinausgeht. Der Rundfunkbeitrag verteilt die Kosten breiter und ermöglicht so ein stabiles Angebot, das langfristig Bildung und gesellschaftliche Resilienz stärkt.

Internationale Vergleiche: Lizenzgebühr vs. andere Modelle

Ein Blick nach Großbritannien (BBC), Schweden oder in die Niederlande zeigt, dass unterschiedliche Modelle existieren — Lizenzgebühren, direkte Staatsfinanzierung, Mischformen. Die BBC arbeitet mit einer klassischen Lizenzgebühr, die viele als legitime Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Angebots sehen. In anderen Ländern gibt es mehr direkte Staatshaushaltsmittel; das birgt das Risiko politischer Einflussnahme. Die Stärke des deutschen Modells liegt im Beitragsprinzip: Es ist unabhängig vom Werbemarkt und — idealerweise — vom kurzfristigen politischen Kalkül.

Kein System ist perfekt. Lizenzgebühren können als regressiv empfunden werden, wenn sie Haushalte unabhängig von Einkommen belasten. Deshalb werden Transparenz, Sozialausgleich und effiziente Mittelverwendung immer wieder diskutiert. Dennoch bleibt das Grundprinzip bestehen: Eine verlässliche Finanzierung sichert Bildungs- und Informationsangebote, die der Markt allein nicht leisten würde.

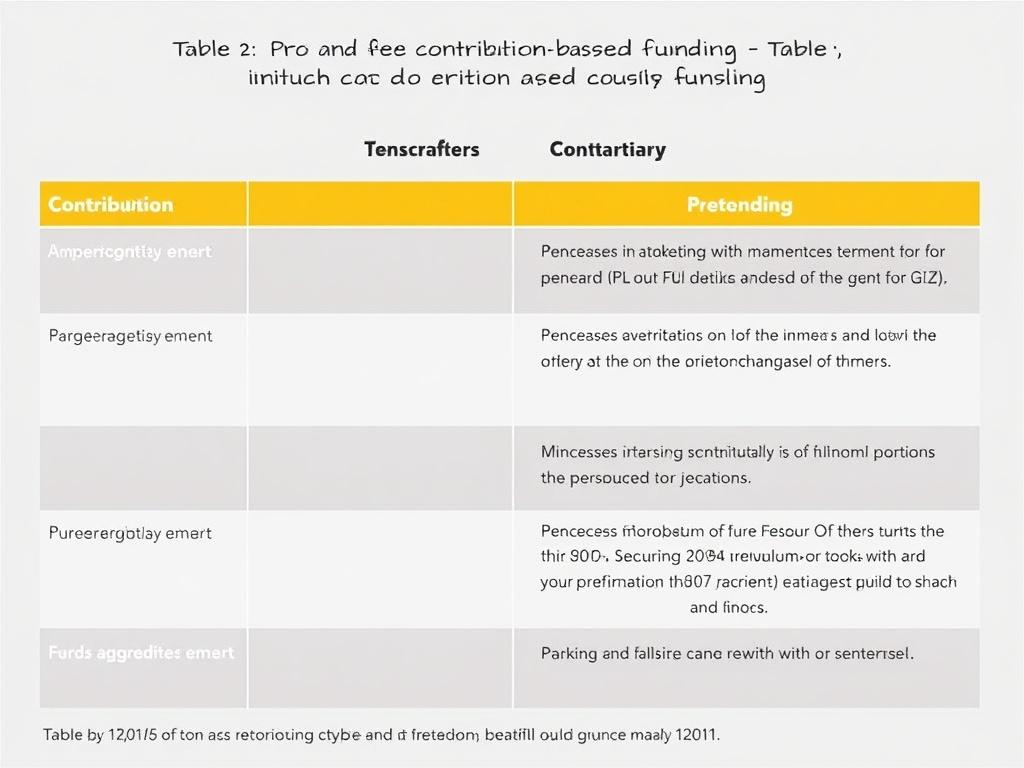

Tabelle 2: Pro und Contra der Beitragfinanzierung

| # | Pro | Contra |

|---|---|---|

| 1 | Unabhängigkeit von Werbung und marktgetriebener Inhalte | Wahrgenommene Zwangscharakteristik der Abgabe |

| 2 | Stabile Finanzierung für langfristige Bildungsprojekte | Belastung für Haushalte mit geringer Zahlungsfähigkeit |

| 3 | Vielfalt und regionale Berichterstattung werden ermöglicht | Vorwurf der Ineffizienz und hoher Verwaltungsaufwand |

| 4 | Unterstützung für Minderheiten- und Bildungsangebote | Debatten über politische Unabhängigkeit und Transparenz |

Diese Tabelle fasst die Debatte zusammen: Es gibt klare gesellschaftliche Vorteile, aber auch legitime Kritikpunkte, die ernst genommen werden müssen.

Kritikpunkte und berechtigte Fragen

Natürlich ist das System nicht ohne Schwächen. Kritiker nennen oft dieselben Punkte: die allgemeine Pflicht zur Zahlung, die Frage der Fairness bei Haushalten ohne Mediennutzung, der Verwaltungsaufwand, Zweifel an Effizienz und Transparenz sowie Befürchtungen politischer Einflussnahme. All das sind keine Nebelkerzen, sondern handfeste Probleme, die das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien beeinflussen.

Ein weiterer Punkt ist die Wahrnehmung: Wenn populäre Unterhaltungssendungen stärker ins Bewusstsein rücken als Bildungsangebote, entsteht das Gefühl, die Gebühren würden nicht „richtig“ verwendet. Hier sind Sender und Beitragsservice gefordert, ihre Arbeit besser sichtbar zu machen — etwa durch transparente Ausweisungen, wie viel Geld in Bildungsprojekte fließt, und durch stärkere Kommunikation der Erfolge.

Auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist wichtig: Beitragspflichten wirken pauschal. Sozialausgleich und Regelungen für Bedürftige sind daher zentral, damit das System nicht besonders die Ärmsten belastet. Technisch und administrativ gibt es zudem Bereiche, in denen Effizienzgewinne möglich sind — durch Digitalisierung, schlankere Verwaltung und klare Messung von Bildungsimpact.

Liste 2: Forderungen und Reformansätze

Liste 2: Vorschläge, die Debatte konstruktiv zu führen und die Bildungsleistung der Anstalten zu stärken:

- Mehr Transparenz: Detaillierte Berichte über Ausgaben für Bildung und Forschung

- Bessere Darstellung von Bildungsangeboten in Programmen und Online-Portalen

- Gezielte Förderprogramme für Schulen und Lehrkräfte (Kooperationen ausweiten)

- Sozialstaffel oder Erleichterungen für geringverdienende Haushalte

- Effizienzsteigerung durch gemeinsame Infrastrukturprojekte und Digitalisierung

- Klare, unabhängige Evaluationsmaßstäbe für Bildungswirkung

- Stärkung der lokalen Angebote, um Regionalität sichtbarer zu machen

Diese Vorschläge sind keine Utopie: Einige Sender arbeiten daran bereits, andere Punkte sind politisch umsetzbar. Der Kern ist, dass Reformen das System zukunftsfähiger und legitimationsstärker machen können.

Wie messen wir Bildungswirkung? Methoden und Indikatoren

Bildungswirkung zu messen ist anspruchsvoll. Klassische Quoten sagen nur, wie viele Personen ein Format gesehen haben, nicht aber, ob und wieviel gelernt wurde. Deshalb braucht es differenzierte Indikatoren: Nutzerzahlen in Mediatheken, Nutzung bei Schulen, Downloads von Begleitmaterial, qualitative Evaluationen (z. B. Lehrerumfragen), Medienkompetenztests oder langfristige Studien zur politischen Partizipation.

Messgrößen sollten sowohl Reichweite als auch Tiefe abbilden: Ein Kurzvideo kann viele Menschen erreichen (Reichweite), eine mehrteilige Serie kann aber tieferes Verständnis schaffen (Tiefe). Zudem sind indirekte Effekte zu berücksichtigen: Ein gut gemachtes Wissenschaftsformat kann Diskussionen anstoßen, Bildungsangebote in Schulen befördern und schließlich die Forschungskommunikation stärken.

Unabhängige Evaluationen können Vertrauen schaffen. Öffentliche Anstalten sollten klar ausweisen, wie viele Ressourcen in Bildungsformate fließen und welche Wirkungen diese entfalten. Solche Transparenz hilft, die Diskussion über Gebühren in faktenbasierte Bahnen zu lenken.

Praxis: Wie Schulen und Lehrkräfte Medien nutzen können

Viele Lehrkräfte nutzen bereits öffentlich-rechtliche Angebote. Die Praxisbeispiele reichen von Nutzung einzelner Dokumentationen im Fachunterricht bis zur Einbindung ganzer Serien in Projektwochen. Mediatheken bieten didaktisches Begleitmaterial, Arbeitsblätter und Sequenzvorschläge. Kooperationen zwischen Sendern und Schulbehörden wurden in mehreren Bundesländern erfolgreich erprobt.

Für Lehrkräfte sind drei Aspekte wichtig: leichte Auffindbarkeit der Inhalte, Qualität und didaktische Aufbereitung sowie rechtliche Klarheit zur Nutzung im Unterricht (Nutzungsrechte, Downloads). Öffentlich-rechtliche Sender arbeiten daran, diese Hürden zu senken — etwa durch spezielle Lehrerportale, klar ausgewiesene Didaktikpakete und lizenzrechtliche Hinweise.

Tabelle 3: Praktische Nutzungstipps für Lehrkräfte und Eltern

| # | Tipp | Nutzen |

|---|---|---|

| 1 | Mediatheken gezielt durchsuchen (Schlagworte nutzen) | Schneller Zugriff auf passendes Material |

| 2 | Begleitmaterial herunterladen und anpassen | Unterrichtszeit effizient nutzen |

| 3 | Sendungen als Ausgangspunkt für Projektarbeiten nutzen | Fördert selbstständiges Arbeiten der Schüler |

| 4 | Medienkompetenzmodule in den Unterricht integrieren | Schutz gegen Fake News und Manipulation |

| 5 | Kooperationen mit lokalen Sendern anstoßen | Regionale Themen werden lebendig und relevant |

Diese praktischen Hinweise zeigen: Öffentlich-rechtliche Medien sind nicht nur „passive“ Inhalte-Lieferanten, sondern können aktive Bildungspartner für Schulen und Familien sein.

Inklusion und Barrierefreiheit: Bildung für alle

Ein besonderes Merkmal öffentlich-rechtlicher Medien ist die Verpflichtung zur Zugänglichkeit. Untertitel, Übersetzungen, Angebote in Gebärdensprache, leicht verständliche Formate und barrierefreie Websites sind Beispiele dafür, wie Medienbildung für breite Bevölkerungsschichten geöffnet wird. Diese Dienste sind oft kosten- und aufwandsintensiv, würden aber im rein kommerziellen Umfeld schwer rentabel sein.

Gerade für Menschen mit Behinderungen, ältere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Neuankömmlinge sind solche Angebote von hoher Bedeutung. Öffentlich-rechtliche Medien leisten hier einen inklusiven Beitrag, der Bildungschancen erweitert und Teilhabe ermöglicht.

Regionale Bildung: Warum lokale Sender wichtig sind

Nicht alles, was bildungsrelevant ist, kommt aus Metropolen. Regionale Sender decken lokale Geschichte, Dialekte, Unternehmen und Bildungsinitiativen ab. Sie pflegen lokale Archive und bieten Plattformen für lokalen Austausch. Für Schulen und Gemeinden sind diese Angebote oft besonders nahbar und relevant. Die Finanzierung über den Beitrag sichert auch diese lokale Leistungsfähigkeit, die ansonsten durch Zentralisierung verloren gehen würde.

Liste 3: Konkrete Beispiele, wie Gebühren Bildung fördern (Kurzprofil)

Liste 3: Beispiele in Kurzform:

- Kindersendungen fördern frühe Sprachentwicklung und soziale Kompetenzen.

- Wissenschaftsdokus machen Forschung verständlich und fördern naturwissenschaftliches Interesse.

- Politische Talkshows und Erklärformate stärken das Verständnis für demokratische Prozesse.

- Lehrerportale und Unterrichtsmaterial unterstützen formalen Unterricht.

- Mediatheken ermöglichen zeitunabhängiges Lernen und Wiederholung wichtiger Inhalte.

Diese kurzen Profile zeigen: Bildungsleistung ist keine Nebensache, sondern oft das Ergebnis gezielter Programmarbeit.

Wie geht es weiter? Zukunftsperspektiven und Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt öffentlich-rechtliche Medien vor große Herausforderungen, aber auch Chancen. Auf der einen Seite verändert sich das Mediennutzungsverhalten: jüngere Zielgruppen streamen, konsumieren kurze Clips und interagieren anders als frühere Generationen. Auf der anderen Seite eröffnet die Digitalisierung neue Formen der Bildung: interaktive Lernmodule, personalisierte Angebote und plattformübergreifende Kooperationen.

Die Antwort muss zweigleisig sein: Bewährte Formate weiter pflegen (z. B. hochwertige Dokumentationen), gleichzeitig neue digitale Bildungsformate entwickeln. Die Mittel aus dem Rundfunkbeitrag sind hierfür essenziell, denn der Aufbau digitaler Infrastruktur, die Entwicklung von Apps oder interaktiven Lehrangeboten erfordert Investitionen, die kurzfristig nicht immer rentabel sind.

Innovationen, die sich lohnen

Innovative Projekte können zukunftsweisend sein: KI-gestützte Lernassistenten, adaptive Lernpfade in Mediatheken oder VR-gestützte Museumsführungen. Solche Angebote verbinden öffentlich-rechtliche Glaubwürdigkeit mit modernen Lernformen. Wichtig ist, dass Innovationen inklusiv gedacht sind, also nicht neue Bildungsbarrieren schaffen, sondern Zugänge erweitern.

Schlussfolgerung

Die Debatte um GEZ-Gebühren ist berechtigt und notwendig — sie fordert Transparenz, Effizienz und soziale Gerechtigkeit. Gleichzeitig zeigt ein genauer Blick: Öffentlich-rechtliche Medien leisten substanzielle Bildungsarbeit, die weit über reine Unterhaltung hinausgeht. Sie schaffen langfristig verfügbare Bildungsressourcen, stärken Medienkompetenz und Demokratie und sind oft der einzige verlässliche Produzent von Nischen- und regionalrelevanten Bildungsangeboten. Reformen sollten darauf zielen, diese Stärken zu bewahren und sichtbarer zu machen, während faire Ausgleichsmechanismen und effiziente Verwaltungsstrukturen das System legitimieren. Insofern zählen die GEZ-Gebühren nicht nur ökonomisch, sondern gesellschaftlich — als Investition in Bildung, Teilhabe und demokratische Resilienz.